前回のつづきです。

チョーキングやスライド、ハンマリング、プリングといった押弦する側の手を使ったテクニックには、「主に2つの用途がある」と。

今回はその2つ目。

「音を滑らかに繋げる(レガートする)」という用途です。

前回の装飾音(前打音)との違いに注意してみてください。

レガート

ギターでフレーズ(メロディ)を弾くにあたっては、指弾きでもピック弾きでも、1つ1つの音を都度ピッキングしていくのが基本です。

ピッキングのコントロールで強弱をつけていくことはとても重要ですが、

フレーズ内の音と音をより滑らかに繋げて弾こうとしたとき、ピッキングせずに音を移行させるレガートという考え方があります。

ギターの場合、そのレガート演奏にいくつかのバリエーションがあり、それがチョーキングやスライド、ハンマリング、プリングをそれぞれ用いた奏法というわけです。

ここで大事なのは、あくまでピッキングの代わりにレガートで演奏するわけですので、「本来のピッキングをするタイミングで代わりのそれら(チョーキング、スライド、ハンマリング/プリング)をする」必要があるということです。

これは前回の装飾音(前打音)とはあきらかに違います。

レガートの場合、前打音のようにピッキングからチョーキング、もしくはスライド、ハンマリング/プリングまでを一連の動きとして捉えるのはあまり良くないかもしれません。

むしろ2つの音をしっかり別の音と捉えて、それぞれのリズム、ようは発音のタイミングと音価(音の長さ)を意識していくのがいいと思います。

レガートの(チョーキング、スライド、ハンマリング/プリングの)奏法(動き)自体は前打音のときと変わりませんが、ピッキングしてからのタイミングはぜんぜん違うわけですね。

もちろん、アップテンポで16分音符など細かいリズムでレガート演奏を行った場合、物理的な時間(音の長さ)としては前打音のときとさほど差がないこともあるかもしれません。

それでも、考え方のうえではまったく違うものと思っておいた方がいいでしょう。

一般的には曲調やフレーズのイメージに合わせて、指やピックを使ったピッキングと、レガートを組み合わせて使っていきます。

どちらも重要ですが、「ピッキングするのが基本で、要所要所でレガートにしている」と考えると分かりやすいかもしれません。

レガートで演奏しようとするとリズムが崩れてしまう場合は、いったんピッキングに直して弾いてみるといいと思います。

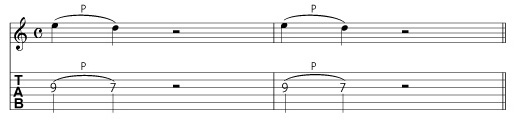

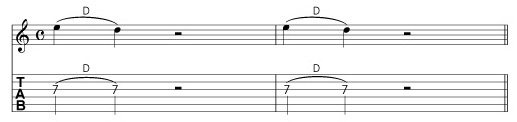

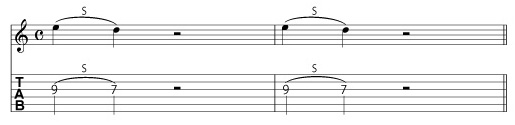

・チョーキング(アップ)

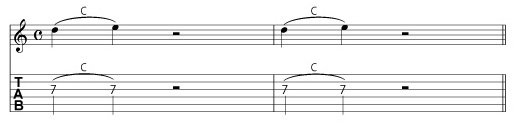

・スライド(アップ)

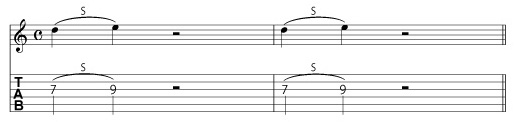

・ハンマリング

・チョーキング(ダウン)

・スライド(ダウン)

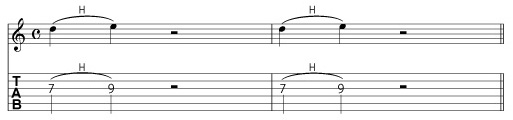

・プリング