アナログシンセサイザー(以下シンセと略します)は特定の役割を持ったいくつかのセクションが集まってできています。

セクションごとの簡単なご説明、その3。

オシレーター、フィルターときて、今回は

・アンプ(VCA)

です。

アンプセクションは音量を調節する場所です。

ただ音量を上げ下げするだけじゃなく、発音に際しての細かい音量の変化を調節することができます。

いろいろな音を聴くとき、実際のところその印象は音色だけじゃなく、音量の変化にも大きく左右されています。

たとえば打楽器やギター、ピアノといった楽器の音は、鋭く立ち上がって徐々に減衰していきます。

一方、奏法にもよりますが、ヴァイオリンなどの擦弦楽器は、音がゆっくり立ち上がります。

また、鍵盤を離すまで音量が一定にキープされる(減衰しない)オルガンなど、それぞれに音量変化の特徴があるわけです。

こういった時間的な音量の変化を生み出すのが、アンプセクションにあるエンベロープ・ジェネレーターです。

シンセサイザーのみならずサンプラーなどにもエンベロープ・ジェネレーターは搭載されています。

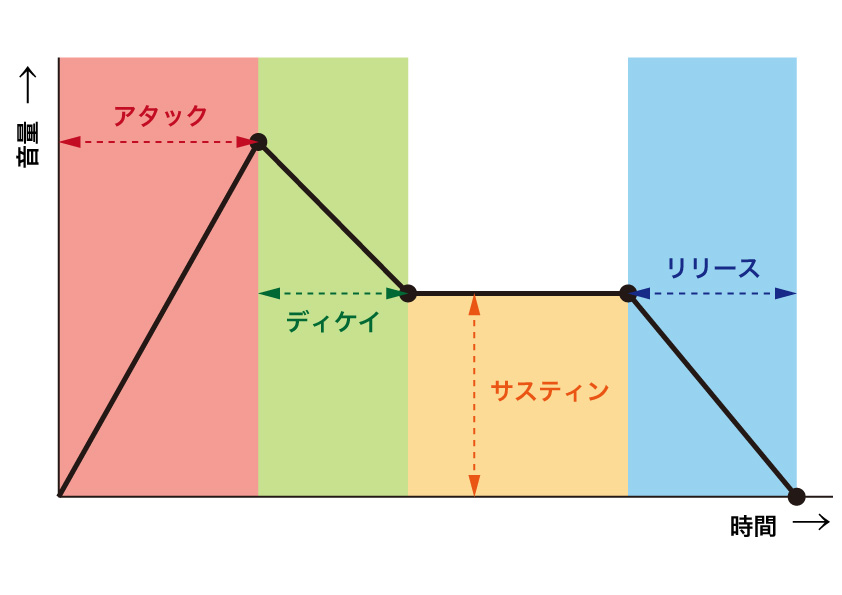

具体的には「ADSR」というパラメーターで音量変化をコントロールしていきます。

ADSRとは、アタック(Attack)、ディケイ(Decay)、サスティン(Sustain)、リリース(Release)の頭文字を取ったものです。

それぞれ何を意味しているのか見ていきましょう。

・アタック(Attack)

アタックタイム。

音が発音してから最大音量になるまでの時間です。

この値が0ならば音は鋭く立ち上がり、値が大きければゆっくり立ち上がっていきます。

・ディケイ(Decay)

ディケイタイム。

最大音量に達してから、サスティンで定めた音量に落ちていくまでの時間です。

この値が大きければゆっくりと減衰していき、小さければ音の立ち上がりが強調されます。

・サスティン(Sustain)

サスティンレベル。他の3つがタイム(時間)なのに対し、サスティンの値だけはレベル(音量)を示します。

鍵盤を押し続けるなど、音が入力されている状態で持続される音量です。

音量が減衰していくような音にするにはこの値を小さく、減衰して消えていくようにするにはこの値を0に、オルガンのような減衰しない音にするにはMAX値にします。

・リリース(Release)

リリースタイム。

鍵盤を押すことをやめたとき、そこから音量が0になるまでの時間です。

音の「余韻」の部分です。

音のイメージに合わせて、エンベロープの設定例をいくつかあげておきます。

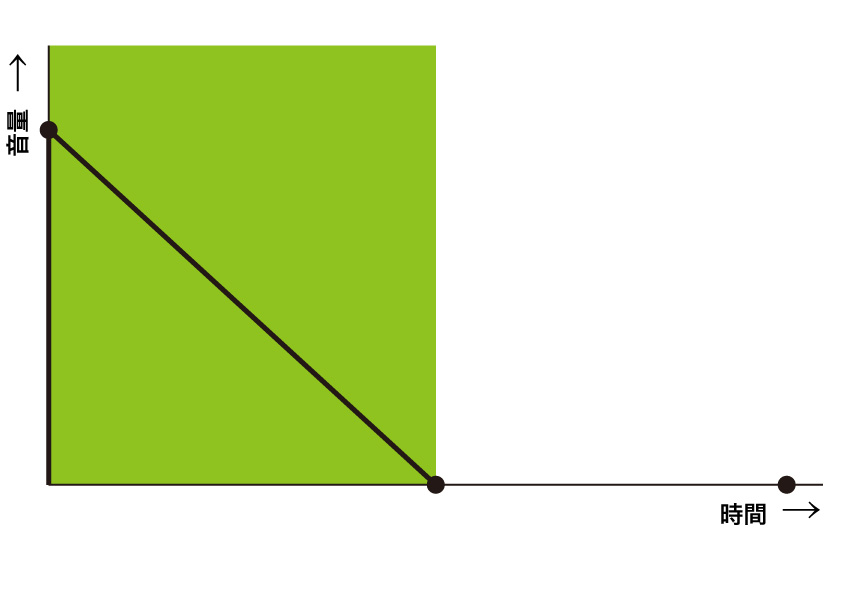

鋭く立ち上がって徐々に減衰し消えていく音

アタックは0、サスティンも0、ディケイで減衰加減を調節します。

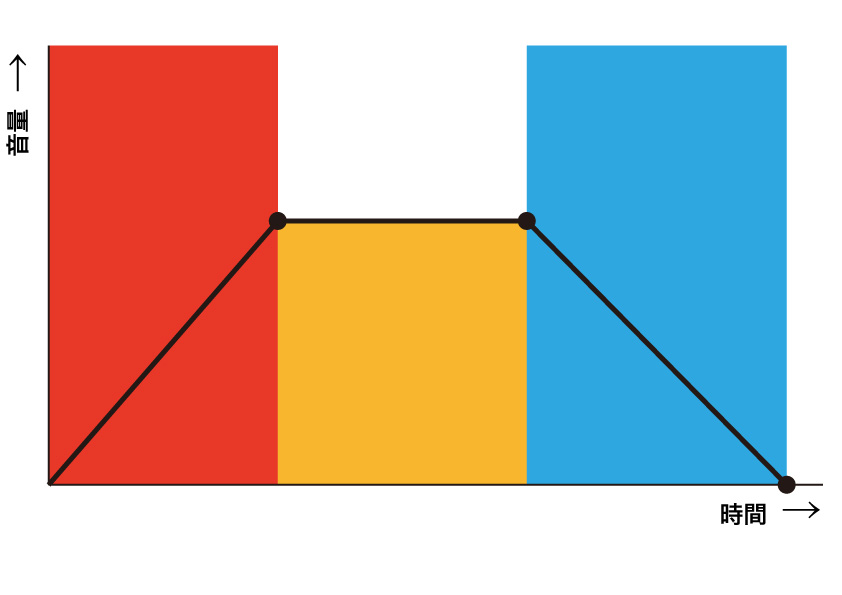

ゆっくり立ち上がり余韻が長い音

アタックの値で立ち上がり具合を調節、サステインをMAX、リリースを長めにして調節します。サスティンがMAXのためディケイ値は関係ありません。

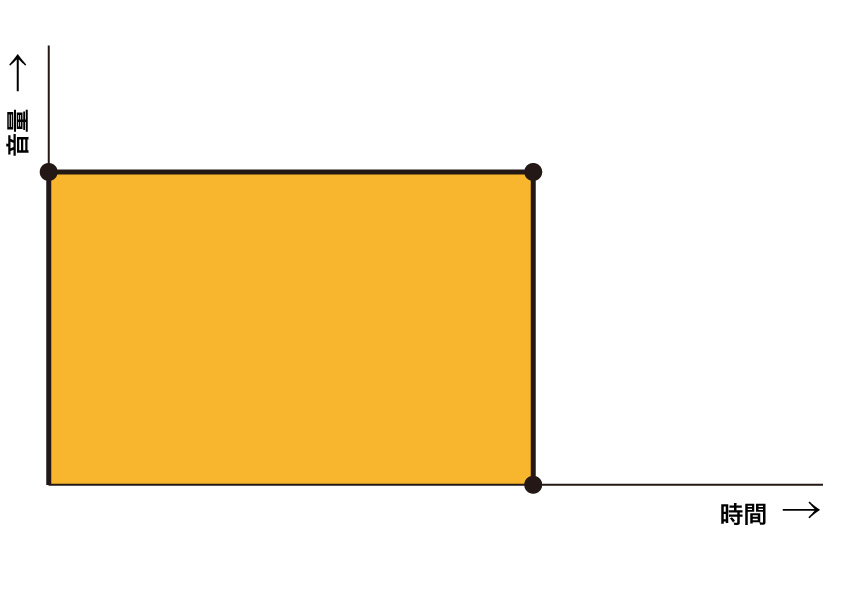

鋭く立ち上がって音量をキープし、スパッと消える音

アタックは0、サスティンはMAX、リリースは0にします。サスティンがMAXのためディケイ値は関係ありません。

どうでしょうか?

ややこしいですよね〜。

でも、音のキャラクターを定めるうえではとっても大事な要素なので、ぜひいろいろ試しながら要領を掴んでみてください。

あっ、忘れるとこでした!

じつはこのエンベロープ・ジェネレーターは、アンプのみならず、フィルターにも適応させることができます。(機種によって)

フィルター用のエンベロープ・ジェネレーター。(フィルター・エンベロープ・ジェネレーターと言います。)

アンプのときと同様にADSRのパラメーターで調節していくわけですが、アンプのときは「音量」が対象だったのに対し、ここでは「フィルターのかかり具合」を時間の経過にともない変化させていくことになります。

フィルターセクションでカットオフの値をやや低めにしておいて、ADSRの値をいろいろ変えて音の変化を確認してみてください。