前回のつづきです。

前回は

時計のように円を12分割し、半音ごとに音名を割り振った「半音サークル」を作ってみた

ところまででした。

今回はこれを使ってコードトーンを導き出していきましょう!

コードはメジャーコードとマイナーコード、そしてそれら以外にざっくりと分類することができます。

まずはメジャーコードからいきましょうか。

ルート

コードネーム(コードシンボル)を見たとき「C」と書いてあったら、Cの音がそのコードの土台となっており、この音をルート(根音)と言います。

アルファベットで示されている音ですね。

コードが「A-」だったらA、「B7」だったらB、「F#-7(b5)」だったらF#、「EbMaj7」だったらEbがルートということになります。

アルファベットに#/bが付いている場合は、それを外してしまうと別の音になってしまうので、ちゃんと#/bは付けておいてください。

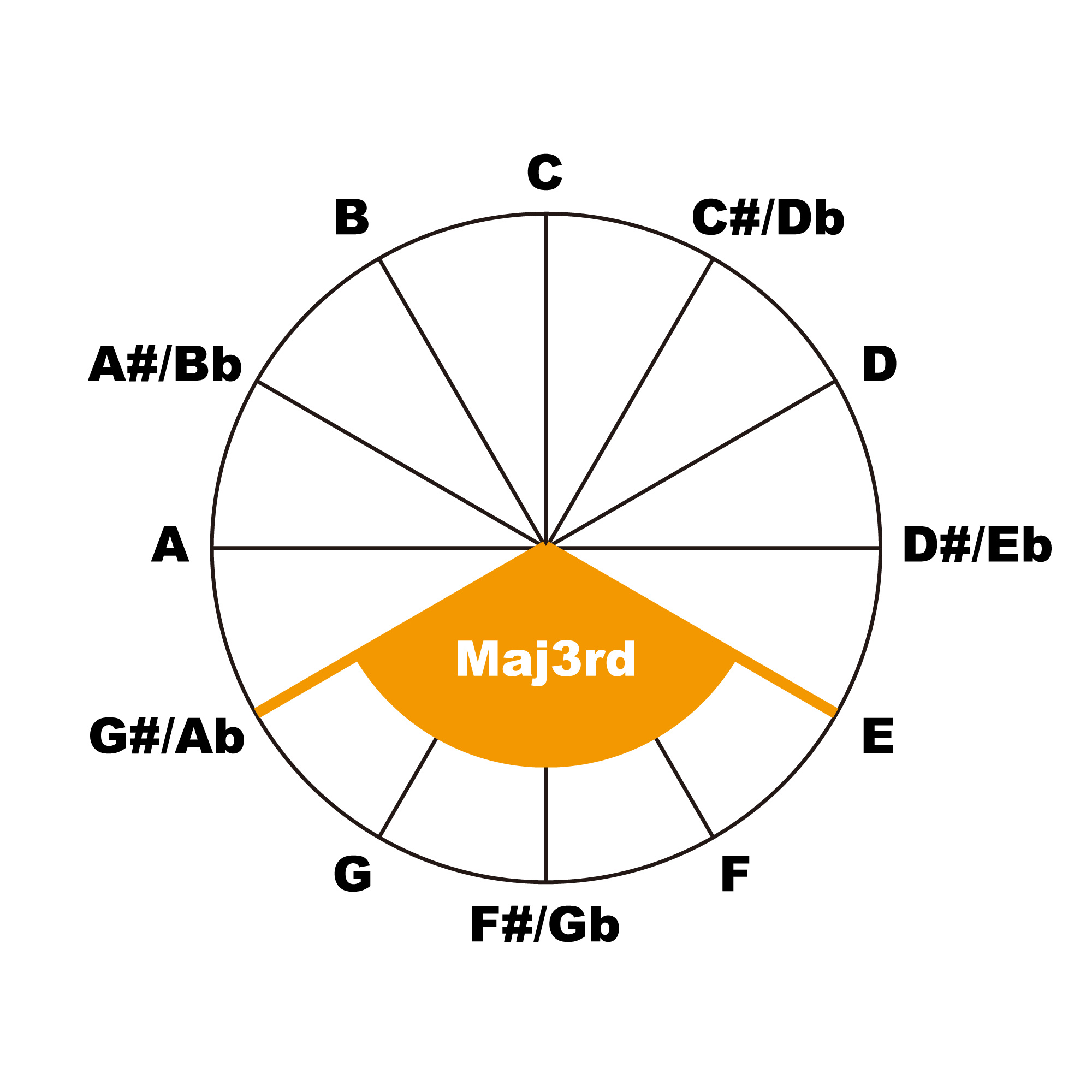

メジャー3rd

メジャーコードがメジャーコードたりえるのは、ルートから「メジャー3rd(長3度)」というインターバル(音程)で音が積まれていることに起因します。

ここで時計の図が活躍します。

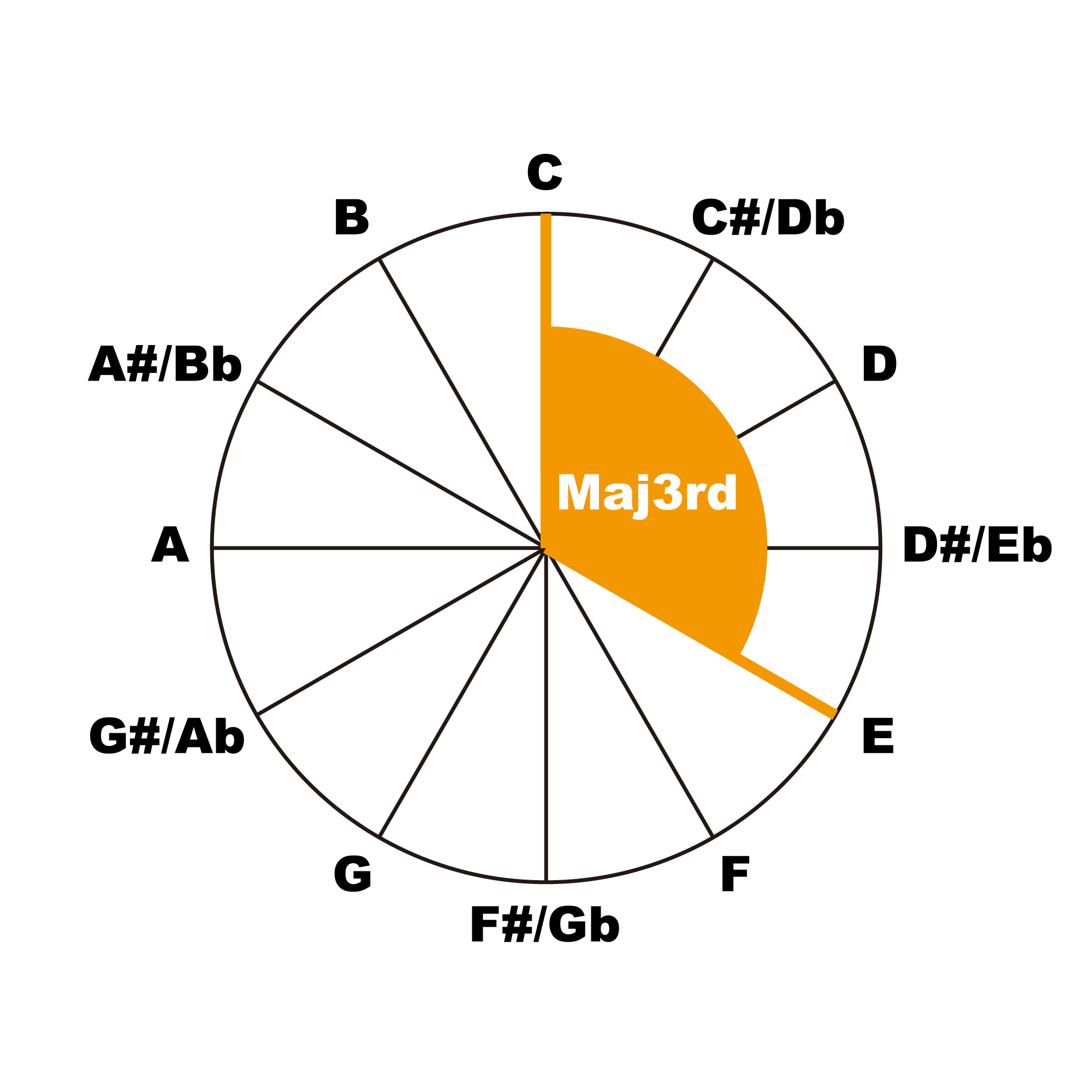

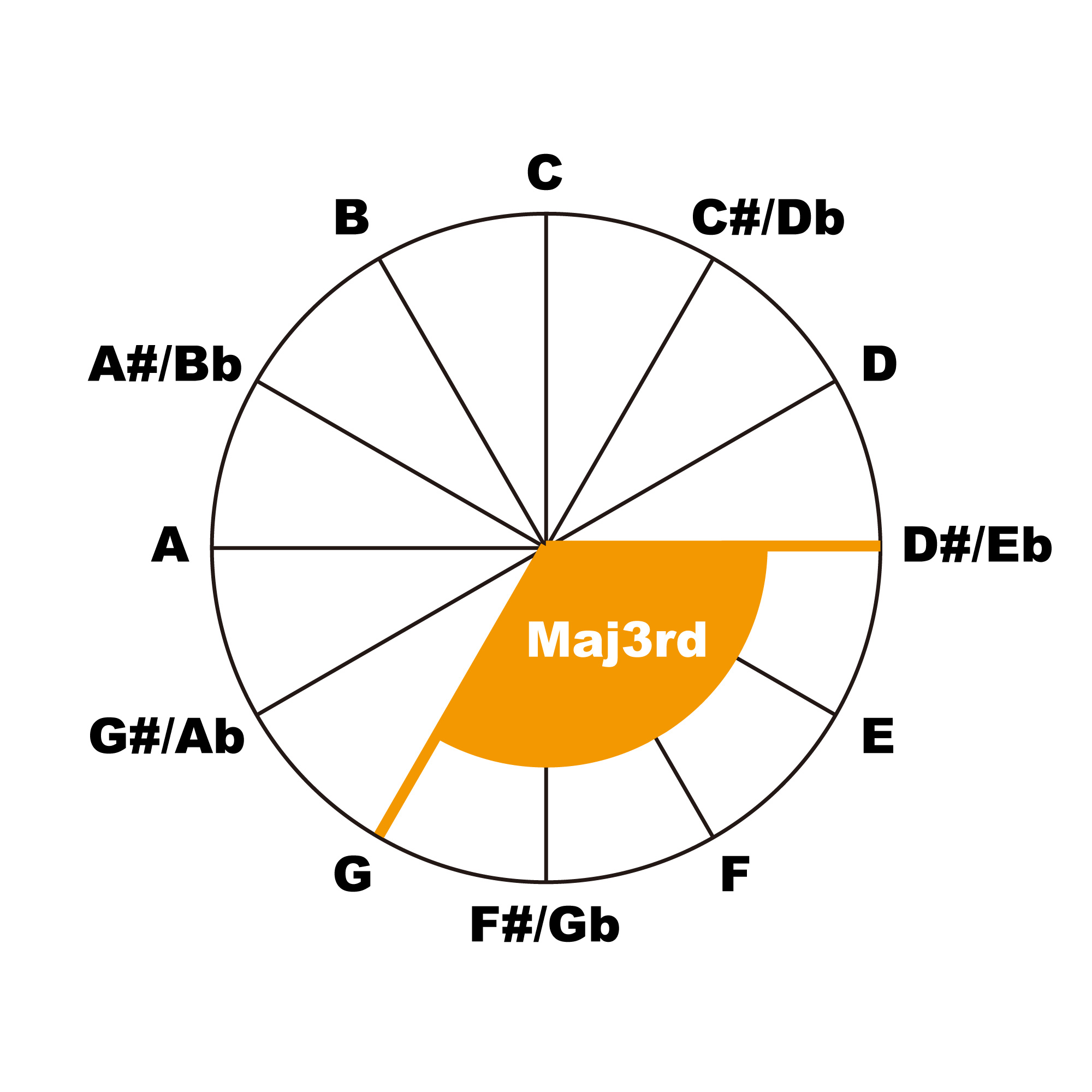

メジャー3rdのインターバルは「ルートから4時間」になります。

4時間ということは、12時から4時ですね。

3時からなら7時だし、5時からなら9時、8時から12時、10時から2時ということになります。

これを「半音サークル」に当てはめてみると…

ルートがCのときメジャー3rdはE

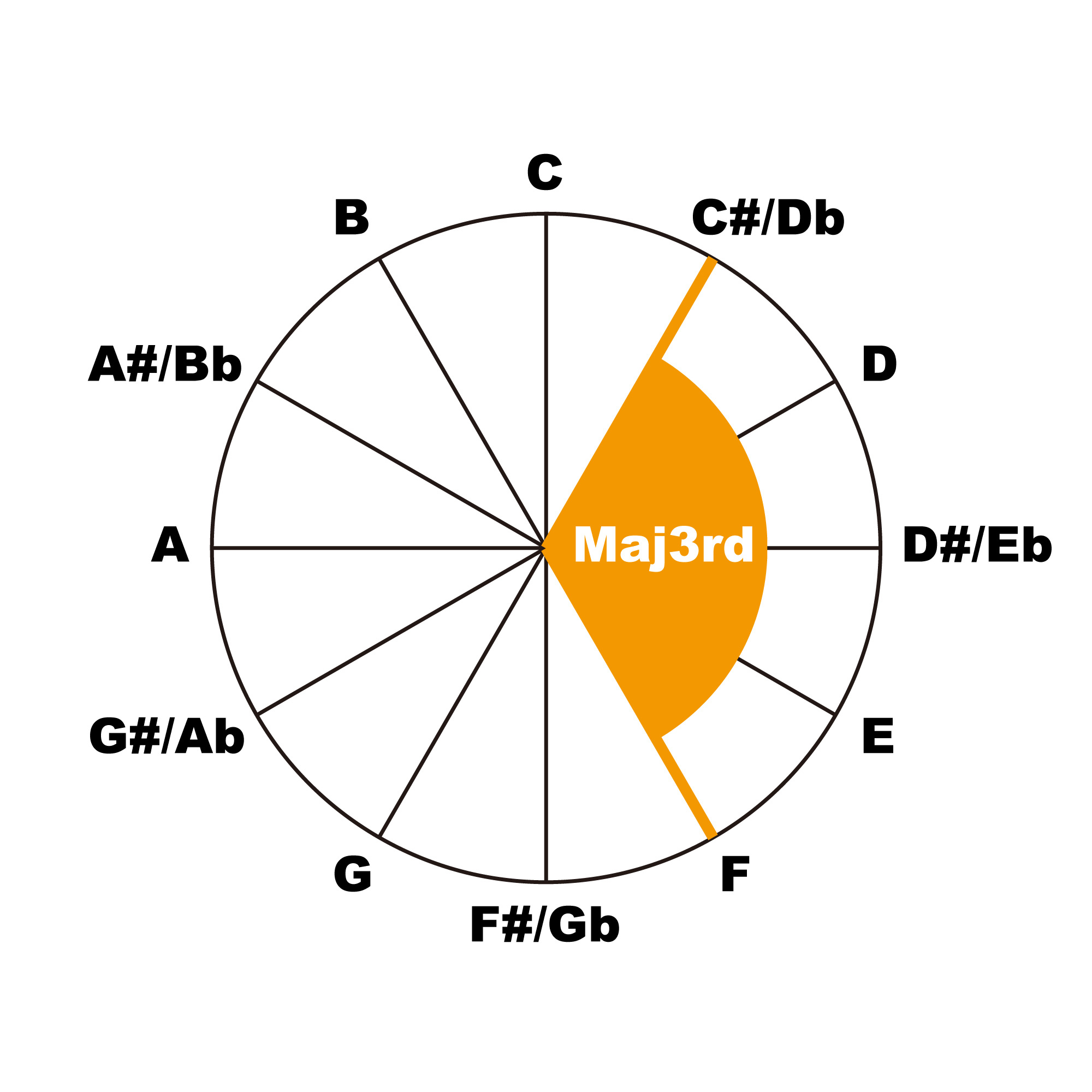

ルートがDbのときメジャー3rdはF

ルートがDのときメジャー3rdはF#

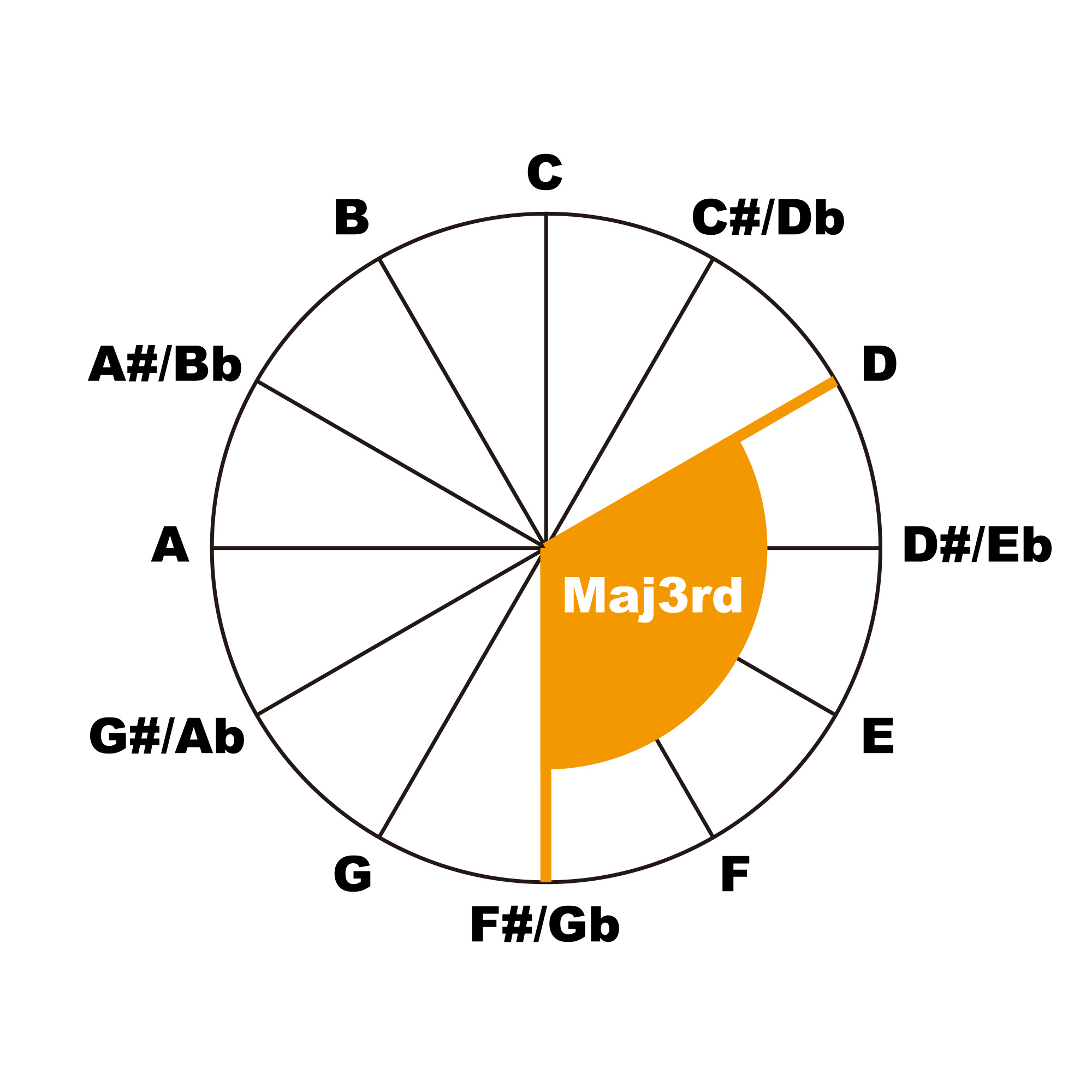

ルートがEbのときメジャー3rdはG

ルートがEのときメジャー3rdはG#

となるわけです。

簡単ですよね。

時計を4時間進めるだけ!

※くり返しになりますけど、半音サークル、つまり半音の並びがちゃんと頭に入っていることは最低限必要なので、ここだけはがんばってください。

異名同音問題

あともう1つ、「#(シャープ)と♭(フラット)で2つ呼び名がある音についてはどちらで考えればいいの?」という疑問が湧くかもしれません。

これじつは、ちゃんとしたルールがあるのですが、説明が長くなってしまうので割愛します。

今はひとまず、「メジャー3rdの音は、ルートからABCのアルファベット順で3つ目になる」と考えてください。

例として「ルートがDのときメジャー3rdはF#」では、ルートのDからD→E→Fとなりますので、GbではなくF#と表現するわけです。(#/♭の付け忘れに注意!)

2つ目でも4つ目でもなく「3つ目」です。(だから「3rd」と言うわけです。)

つづきます。